Breve storia di un antico borgo

Le vicende degli uomini che salirono

la valle del Caffaro e da secoli vi abitano.

B

Una vicinìa sempre più popolosa

Bagolino appare come un appartato borgo nella valle del Caffaro, un angolo suggestivo dell’arco alpino. Le sue vicende raccontano invece che non è mai rimasto estraneo ai grandi eventi: la valle ha condiviso con il resto del mondo guerre e paci, gloria e sofferenza, culture e tecniche; popolazioni diverse si sono succedute, diversi stili di vita si sono dispiegati sul suo territorio.

Come le valli Camonica e Trompia, anche la valle Sabbia interessava ai romani all’epoca dell’imperatore Augusto, che inviava i figli della moglie Livia Drusilla, Tiberio e Druso, a combattere contro i Reti. È noto che in val Trompia esistono miniere di ferro e che lì faticano i damnati ad metalla, i minatori condannati alla fatica. Quel minerale è prezioso per l’impero.

Le valli alpine conducono le popolazioni migranti dal nord alla pianura ricca e fertile. Tra queste, i longobardi costituiscono il ducato di Trento.

All’inizio del V secolo il Vangelo, la buona novella, arriva tra le montagne grazie alla predicazione del vescovo Vigilio, che converte i pagani e fa costruire luoghi di culto, prima di subire il martirio in val Rendena nel 403. Dall’VIII secolo il cristianesimo è praticato più largamente sotto la protezione delle sette pievi della valle del Chiese; una di questa, la pieve di Condino, dal 1192 servirà la vicinìa, il primo agglomerato del borgo di Bagolino, da cui deriva l’attuale denominazione di Ösnà. Era probabilmente costituito da alcune famiglie provenienti dalle Giudicarie, che intorno all’anno 1000 cercavano un rifugio appartato, e perciò più sicuro, dalle scorrerie e dal passaggio di armati.

I devoti cristiani della valle

Nel 1095 Silvestro, signorotto di Lodrone, partecipava alla prima Crociata, portando con sé in Terra santa un gruppo di volonterosi combattenti della valle, forse alcuni bagossi. Una leggenda racconta che grazie a loro sia arrivata a Bagolino l’immagine della Madonna di San Luca. Oppure che sia stata portata da Silvestro e custodita nel suo castello di Bagolino, poi distrutto dai bagossi che avrebbero portato l’immagine nella chiesa di San Giorgio. Un’altra leggenda data l’arrivo del dipinto in paese intorno al 1442 e infine un’ipotesi non confermata è che sia un dono dei combattenti bagossi alla battaglia di Lepanto nel 1571.

L’inquieta vicinanza tra i liberi abitanti di Bagolino e i bellicosi Lodrone comincia in quei giorni lontani: nel 1086 Calapino di Lodrone stipula un contratto d’affitto per i pascoli della valle del Caffaro. Nel 1185 i Lodrone risultano vassalli del conte Enrico Appiano, a sua volta soggetto al principe vescovo di Trento. Nella piana formata dallo scioglimento dei ghiacciai che ha dato luogo al lago d’Idro, paludosa e malsana, viene stabilito che il confine tra i possedimenti dei Lodrone e il paese di Bagolino sia segnato dal Caffaro. Per guadagnare terreno, i Lodrone deviano il corso del fiume verso monte, e lo faranno più e più volte nel corso del tempo.

Nel frattempo i monaci benedettini, insediati sulla riva destra del lago, avviano la bonifica della piana, costruiscono la chiesetta di San Giacomo, qualche casetta e un’ospizio per i viandanti nella località che prende il nome di Caselle. Il Comune di Bagolino prende in affitto dai benedettini le terre asciutte, quelle che più suscitano le mire dei Lodrone.

La più vecchia pergamena conservata nell’archivio comunale, in data 19 luglio 1324, attesta che Bagolino è una comunità importante e organizzata che pochi anni dopo, secondo un documento dell’archivio storico di Condino, conta 150 capifuoco: se ogni famiglia era composta in media dieci persone, il paese contava 1500 abitanti e forse anche di più.

Quasi infinita contesa con i Lodrone

I Lodrone sono protetti dal loro signore e dal principe vescovo di Trento, ma vogliono impadronirsi di Bagolino diventandone signori feudali. Nel 1378 chiedono a Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, signore di Milano, che «per grazia speciale fossero infeudati di quella terra». Le liti non si spengono e nel 1385 Alberghino di Lodrone devia di nuovo il corso del Caffaro e si impadronisce delle terre asciutte, ora curate dai monaci Olivetani.

Nel corso del XV secolo, dopo interminabili contese, legate alle lotte tra le signorie dell’Italia settentrionale, Bagolino incontra un altro destino. Nel 1426, quando Filippo Maria Visconti è in guerra con Venezia, trecento bresciani giurano fedeltà alla Serenissima Repubblica.

Passo dopo passo, la valle Sabbia passa sotto il controllo dei veneziani, e infine Bagolino si unisce al resto della valle. Intorno al 1442 Venezia concede Bagolino in feudo ai Lodrone, a patto che il borgo operoso e prospero rimanga sotto la sovranità veneziana. Nel 1462 l’imperatore concede ai Lodrone il titolo di conti, ma non sono autorizzati a costruire castelli nel territorio di Bagolino e devono rispettare l’autonomia del Comune.

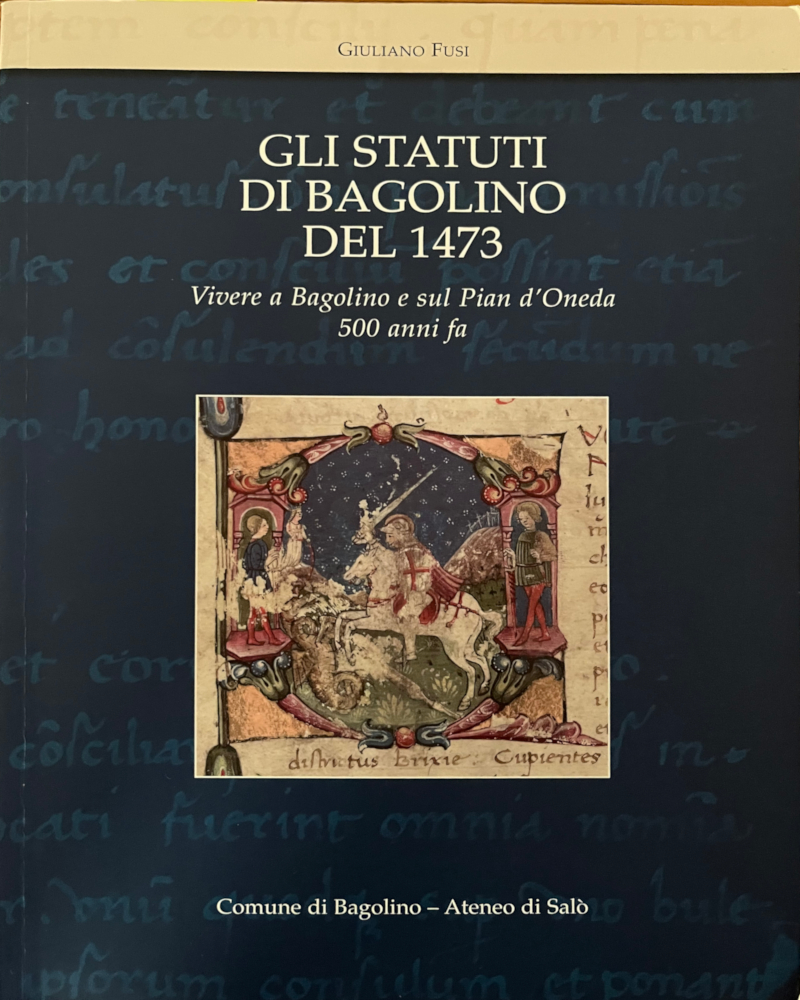

Gli Statuti dell’autonomia

Ormai Venezia è padrona fino al confine del Caffaro e nel 1472 il doge Nicolò Tron conferma la sovranità su Bagolino, dopo aver revocato il feudo dei conti di Lodrone su quella terra.

Nel 1473 sono pubblicati gli Statuti di Bagolino, che sanciscono l’autonomia; inizia una fase di crescente prosperità per il paese che riceve protezione e sicurezza da Venezia, nonché un’apertura ai mercati per il ferro e una convivenza all’insegna delle rispettive sfere di competenza. Le minacce dei conti tuttavia non cessano, se nel 1516 Ludovico di Lodrone minaccia di saccheggiare Bagolino, che si riscatta dal pericolo pagando 400 ducati d’oro.

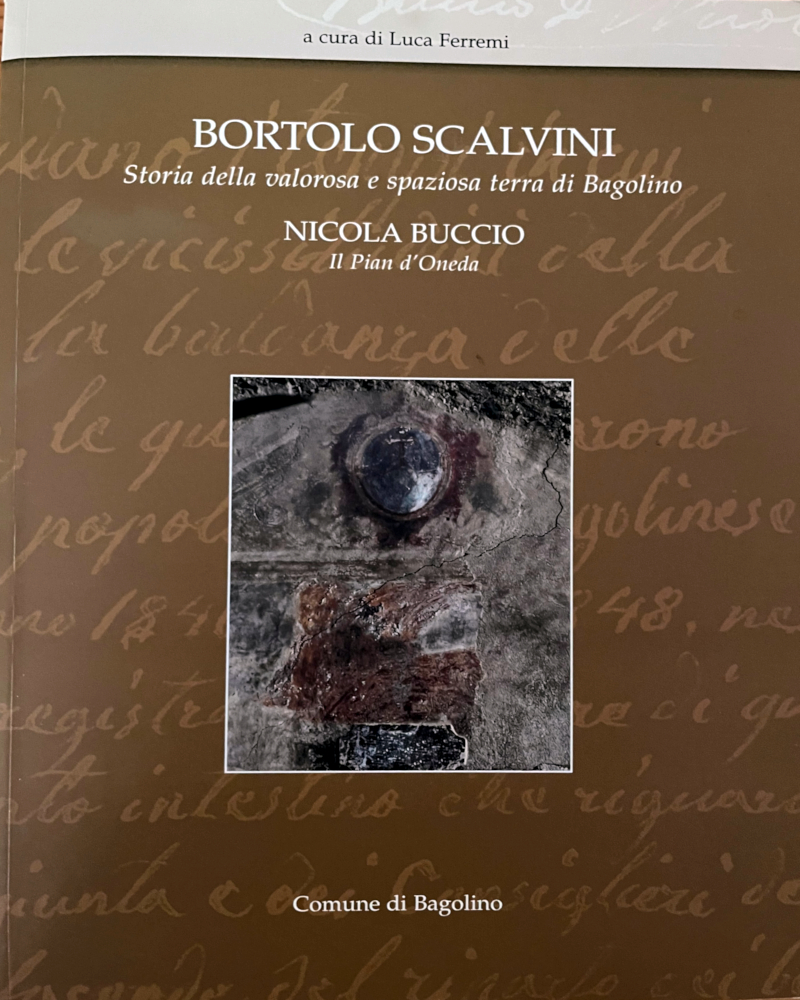

Nel 1518 Lucia Versa Dalumi si ritira nella piccola cella che diventerà poi il convento di Bagolino; il gesto segna una tappa nelle vicende di devozione degli abitanti di quello che nel 1527 si classifica come il terzo comune della provincia per grandezza, dopo Brescia e Chiari, con circa 5 mila abitanti, ma proprio in quell’anno assiste al passaggio del Lanzichenecchi che dal territorio imperiale scendono verso Roma per saccheggiarla. La popolazione continua «ancora a vedere le milizie tedesche sui confini nostri» scrive Bortolo Scalvini, lo storico ottocentesco di Bagolino.

Non basta la guerra, il 1528 riserva alla valle una carestia e un terremoto e, ricorda Scalvini, «la gente affamata, lasciando riposare i prati, corse su di questi [sui monti] a raccogliere cicoria, ortica, radicchio selvatico» per sfamarsi. L’anno dopo saranno afflitti da una tempesta che dura nove ore. Nel 1542 è la volta di un altro flagello, l’invasione delle cavallette. Il borgo non cede alle avversità, e neppure alla pretesa veneziana che il Comune venda i propri beni, preziosi per soccorrere i più poveri e per far fronte agli imprevisti. Nel 1553 viene dipinta la scritta tuttora visibile nel centro del paese: «Hogi non è il tempo ne la stagione de habitar in sta terra chi non sta a ragione».

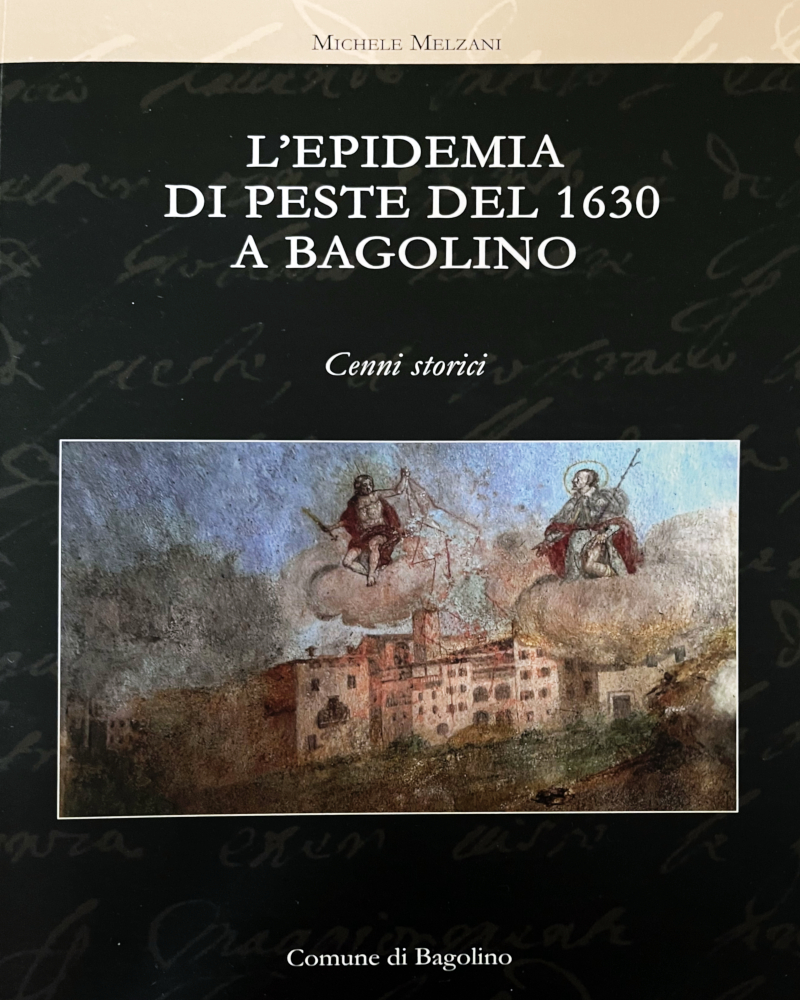

Dopo la peste di fine Quattrocento, un’altra ondata del morbo colpisce la valle tra il 1575 e il 1577. Si tengono preghiere collettive «onde placare la Divina Giustizia, irritata contro de’ peccatori». Gli oltre tremila morti vengono sepolti nel lazzaretto, dove ora sorge la cappella delle Povere anime. Otto anni dopo è consacrata la chiesa dedicata a San Rocco, il santo della peste.

Guerra e peste, disastri e ripresa

Nel 1618 sono pubblicati i nuovi Statuti, arricchiti e adeguati ai tempi. Torna la guerra e porta con sé la carestia nel 1621, ma la popolazione guarda al futuro e progetta di ricostruire e ampliare la parrocchia di San Giorgio. Progetto ambizioso, affidato a Giovanni Battista Lantana e sostenuto dalla generosità e dall’impegno della popolazione: ognuno dà quel che può e la ricca famiglia Dalumi provvede a tutte le parti in granito e a gran parte delle decorazioni.

Il biennio 1628-1630 riporta la fame e la guerra nella valle e subito dopo un’altra epidemia di peste investe gran parte dell’Europa, la stessa raccontata da Alessandro Manzoni nei Promessi sposi. Bagolino non è risparmiata e registra la perdita di 2.586 persone.

Il borgo si riprende, sostenuto dalla fede e dalla capacità di lavoro, tra fasi di prosperità e parentesi di fame e paura. Si guarda ai prodigi, per interpretarne il significato: nel 1664 dodici case di Cavrìl bruciano senza una causa apparente e la gente ne attribuisce la colpa alla cometa apparsa in cielo in quei giorni.

I confini stabili di Bagolino

Non sembra mai finire la contesa con i Lodrone: nel 1674 il conte Nicolò arriva quasi a stipulare un patto con Venezia per ottenere il pian d’Oneda, ma il patto non viene sottoscritto e il conflitto si infiamma ancora una volta, ma è l’ultima. Nel 1753, dopo qualche decennio di pace, l’imperatrice d’Austria Maria Teresa, promotrice di profonde riforme nei suoi domini, si accorda con la Repubblica di Venezia per fissare i confini del Trentino, il Tirolo italiano: i cippi in pietra sopravvissuti nel pian d’Oneda ricordano che il Caffaro segna il limite dei possedimenti veneziani (ad eccezione dei Campini, coltivati dai caffaresi, sulla sponda sinistra del fiume); viene costruito sul Chiese il ponte dei Tedeschi e ogni pretesa dei Lodrone è spenta. Resta da definire la condizione della chiesa di Bagolino, tuttora dipendente dalla pieve di Condino in territorio austriaco; è una questione che solleva parecchi problemi, come dimostra la vicenda del curato Giuseppe Mora che si è battuto per il passaggio alla diocesi di Brescia e, travolto dal dissenso sollevato in paese, è costretto a lasciare l’incarico. Se ne va sotto la pioggia pronunciando una maledizione ai parrocchiani: «Io me ne vado con l’acqua, voi ve ne andrete con il fuoco». Alle traversie degli abitanti della piana ha provveduto nel 1757 una travolgente inondazione del Caffaro, che spinge a valle una quantità di tronchi, massi e altri materiali, tali da distruggere case, campi e vigneti.

L’incendio del 30 ottobre 1779

Non è una cometa e neppure la maledizione del curato Mora, ma una serie di circostanze a provocare l’incendio di Bagolino nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 1779. «Era questo un giorno di Sabbato…» e i contadini scendono dalle cascine di montagna con le famiglie; resteranno in paese per assistere alla Messa di domenica. È autunno e i solai sono zeppi di legna da ardere durante l’inverno. Al forno fusorio, vicino al fiume, i fuochi sono accesi. Verso sera comincia a tirare un vento insolito e forte, che manda scintille di fuoco dal forno verso il paese. Cadono sui tetti, prendono fuoco i solai, in poco tempo si cancellano vite umane e beni materiali senza risparmio, in cinque ore di tormento. C’è chi si rifugia lontano dal paese, fino in montagna e fino a Lodrone. Ritornano a giorno fatto, e «videro con raccapriccio che rarissimi erano i luoghi cui non era ancora penetrato il fuoco, ma dove più restarono inorriditi fu quando si accorsero che un gran numero di persone erano restate, parte soffocate dal fumo e parte abbrustolite dal fuoco per essersi imprudentemente affidate a fondachi delle loro case, le loro vite» ricorda Bortolo Scalvini.

Centinaia di vittime vengono in fretta sepolte sotto il portico della parrocchia. Finiscono in rovina 644 case. Senza ricovero, né cibo né denaro, intere famiglie sono alla disperazione, tanto più quando il governatore di Brescia invia i soldati che non aiutano ma saccheggiano e si aggiungono agli affamati. Superato l’orrore, l’indigenza e il lutto, i bagossi possono però contare sugli aiuti erogati dalle autorità della Repubblica di Venezia, che invia quanto necessario, compresa un’esenzione dalle tasse, ma la distruzione dei beni e delle vite peserà a lungo nel futuro del borgo.

Grazie all’imperatore austriaco Giuseppe II, che proibisce ai vescovi di esercitare la propria giurisdizione negli Stati esteri, si risolve una questione secolare: nel 1785 la parrocchia di Bagolino passa alla diocesi di Brescia.

L’avventura napoleonica

L’antico regime è al tramonto, insieme al buon governo della Repubblica di Venezia. Nel biennio 1796-1797 la valle è ancora una volta percorsa dalla guerra, in un andirivieni di truppe austriache e di truppe francesi queste ultime al comando di Napoleone Bonaparte. Il generale si spinge fino a Lodrone e dà ordine di rafforzare la Rocca d’Anfo. Incontra la più fiera opposizione da parte dei valligiani, per lo più fedeli a Venezia. A Bagolino i francesi impongono di cancellare ogni immagine del Leone di San Marco, minacciano il saccheggio e rinunciano soltanto quando il Comune sborsa 500 zecchini d’oro e accetta di mala voglia sia la proclamazione della Repubblica Cisalpina nel 1797 sia il presidio militare per sorvegliare il confine. Nel 1799 tornano brevemente gli austriaci, ma il 31 dicembre 1800 scendono dal Maniva le truppe italo francesi al comando del generale bresciano Giuseppe Lechi e Bagolino è di nuovo repubblicano. Due anni dopo iniziano i lavori di restauro della Rocca d’Anfo, che offre lavoro a parecchi bagossi fino alla caduta di Napoleone nel 1814.

La stagnazione austriaca

Non ancora ripreso del tutto dalla devastazione dell’incendio, Bagolino soffre ora le conseguenze di anni di conflitti, che hanno lasciato l’intera valle in condizioni disastrose. Il 1815 dà inizio a una fase di siccità, carestia e inflazione, che flagella l’area: la gente si nutre di erba e poco altro, i più deboli muoiono di fame e di malattia, sopravvive chi va mendicando per la valle. Danno qualche sollievo le iniziative caritatevoli come quella dell’arciprete Giovanni Battista Serioli che nel 1816 raccoglie denaro sufficiente per la costruzione di una nuova strada tra Bagolino e Anfo: i salari della cosiddetta «strada della fame» salveranno qualche vita.

Bagolino e la sua valle hanno perduto ogni autonomia. Sono anni opachi per il borgo, che vede declinare l’attività siderurgica. Nel ceto dirigente sopravvissuto all’incendio si sono infiltrati più che altro notabili o piccoli funzionari, qualche arricchito dalle espropriazioni napoleoniche, privi di visione e poco abili a curare il bene comune. Gli austriaci riprendono possesso dell’intera Lombardia e non hanno interesse a valorizzarne le potenzialità, né a modernizzare la struttura produttiva perché già la regione garantisce un formidabile gettito fiscale. Temono per l’ordine pubblico e agiscono su due fronti: repressione del dissenso e lavori pubblici.

Dal 1817 procura qualche sollievo la ripresa di buoni raccolti di mais, castagne, fagioli, mentre i valligiani prendono fiducia nella patata, grazie all’attiva propaganda dell’Ateneo di Brescia. Il medico Carlo Buccio affermava però che la popolazione non legge né i libri né i proclami ma ascolta i sacerdoti. Sono loro perciò che possono convincerli che la patata è nutriente e facile da coltivare.

La valle del Caffaro trae beneficio dalla costruzione di un’altra strada che sale a Bagolino dal lago d’Idro (e dovrà essere pagata in parte dal Comune). È un progetto ardito e pericoloso, che varca il precipizio del Paräntà tra scoppi di mine e crolli di rocce, e comporta la costruzione di un nuovo ponte in località Prada. Il 26 luglio 1823 Bagolino accoglie con tripudio il viceré del Lombardo Veneto, l’arciduca Ranieri d’Asburgo, ospitato nella casa dell’antica famiglia Benini. Il giorno dopo una processione si snoda dalla parrocchia al cantiere del ponte, dove il deputato comunale Giovanni Zanetti e il viceré Ranieri gettano un pugno di monete d’argento là dove subito dopo viene posata la prima pietra (il ponte sarà pronto nel 1826).

Qualche sollievo dalla seta

Come emerge dal nuovo catasto austriaco, nella valle mancano le condizioni per un rapido adeguamento alla realtà dell’economia: è scarsa la terra a uso agricolo, le proprietà sono piccole e frammentate, mentre sono ampie le proprietà comunali; mancano i capitali da investire nell’innovazione e, in assenza di guerre, la popolazione cresce. L’allevamento e l’industria del ferro non riequilibrano il rapporto tra risorse e popolazione, ma anche Bagolino si inserisce con qualche successo nell’industria della seta, fornendo bozzoli alle filande della bassa valle e della pianura, così come continua a fornire legname per produrre carbone. Dopo il 1840 una nuova siccità e la conseguente carestia, insieme alla crisi del mercato della seta, dovuta all’arrivo in Europa della seta cinese, restituiscono la valle a una fame diffusa.

Il contributo di Bagolino alla libertà e unità

Le rivoluzioni europee del 1848 investono l’area che torna a farsi campo di battaglia perché, come notava Carlo Cattaneo, «l’alta valle del Caffaro è la chiave di tutti quei monti».

Dopo la cacciata degli austriaci dall’intera Lombardia, in aprile risalgono la valle i volontari di Luciano Manara, al comando del generale Giacomo Durando, diretti a Trento. Trovano miseria, fatica e maltempo, ma anche solidarietà e generosità tra i valligiani.

Ricorda ancora Cattaneo: «Essi tennero quella frontiera, pugnando non solo contro il nemico, ma contro gli alpestri ghiacci e la più cruda penuria».

Ad alleviare la cruda penuria contribuisce Bagolino, che non è una comunità agiata, eppure obbedisce agli ordini del governo provvisorio di Brescia di mettere a disposizione dei combattenti 81 camicie, 81 paia di scarpe.

Non solo dà ospitalità nelle case, nutre i volontari di carni, latte, uova e altre cibarie, ma mobilita i patrioti locali. È la singolare figura del sacerdote combattente Angelo Gatta a guidarli, meritandosi il grado di colonnello. Il conflitto finisce in pochi mesi, in agosto tornano gli austriaci.

Nell’estate 1859 la seconda guerra d’indipendenza vede un breve passaggio delle truppe ma fa di Bagolino un borgo italiano. La Lombardia è libera dal dominio austriaco e il 17 marzo 1861 è proclamato il Regno d’Italia. Il ponte sul Caffaro segna il confine con l’impero asburgico. Bagolino sfiora i 4 mila abitanti, è ancora il centro più popoloso della valle Sabbia, ma fatica a fare fronte alle novità generate dall’unità italiana, all’apertura del mercato nazionale, all’avvento di nuove tecnologie.

È la prima guerra del giovane regno quella che scoppia alle soglie dell’estate 1866, quando risalgono la valle Sabbia le camicie rosse guidate da Giuseppe Garibaldi. Anche questa volta sono volontari, mal vestiti e mal equipaggiati, che pure combattono contro gli austriaci ben più addestrati e meglio muniti, e prevalgono nella battaglia di Monte Suello il 3 luglio 1866. Di nuovo Bagolino, dove è sbocciato un più forte sentimento nazionale, si trasforma in una retrovia attiva e fornisce generosi contributi ai combattenti. Anche a Bagolino, come nel resto della valle Sabbia, le famiglie patriottiche e abbienti – i Glisenti, a Vestone i Riccobelli e i Guarnieri, a Bagolino gli Zanetti – donano denaro e mobilitano ogni risorsa.

La fine dell’industria del ferro

L’unificazione nazionale crea un libero mercato interno che infligge il colpo di grazia alla siderurgia di Bagolino ma crea nuove occasioni per i prodotti agricoli che si commerciano su più vasta scala. Nel 1880 chiudono le miniere di Collio che fornivano il minerale e chiude il forno fusorio di Bagolino. Restano senza lavoro oltre mille persone sui due versanti del monte Maniva e Bagolino assiste a una dolorosa fase di emigrazione, di fame e di mendicità. Non decolla il progetto di una ferrovia tra Brescia e Trento e soltanto nei primi anni del nuovo secolo la nascita dell’industria idroelettrica porta qualche sollievo alla disoccupazione. Il movimento cooperativo, sostenuto da esponenti cattolici, socialisti e di altre ispirazioni, prende piede nella bassa valle Sabbia ma non è bene accolto a Bagolino.

La valle del Caffaro resta sostanzialmente estranea alle opere di modernizzazione intraprese dopo l’unità d’Italia. È un chiaro esempio la vicenda della progettata ferrovia tra Brescia e Trento: il progetto di una linea La Spezia-Brescia-Brennero, proposto dall’imprenditore locale Francesco Glisenti, non decolla; la linea che da Brescia punta al Caffaro si ferma a Tormini; nel 1887 rompe un po’ l’isolamento della valle Sabbia la tramvia che raggiunge Vestone e che nel 1917, durante la Grande guerra, arriverà fino a Idro.

Nel circuito dell’industria e della banca

Manca nei primi decenni post unitari una ferma volontà politica di sostenere lo sviluppo economico e la prosperità delle montagne; manca un sistema creditizio locale, capace di far circolare i capitali e manca una cultura diffusa della modernità, perché la convinzione secolare che la povertà non sia eliminabile è molto radicata e non soltanto in montagna. Ma nel 1888 è proprio a Bagolino che apre la prima agenzia della Banca San Paolo, per iniziativa di Faustino Pelizzari, seguita da altre banche locali.

Tornano in primo piano le acque abbondanti della valle, una risorsa indispensabile nella costruzione di centrali idroelettriche. Il cosiddetto “carbone bianco”, nuova fonte di energia, darà lavoro e salari in valle per i decenni successivi.

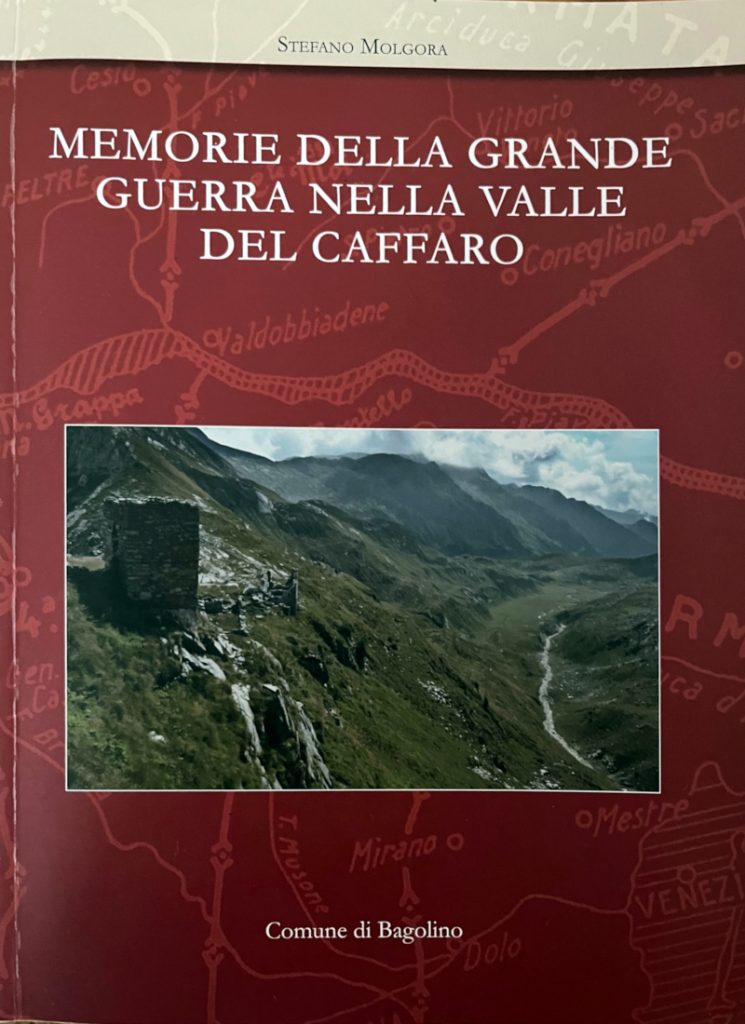

I patimenti della Grande guerra

Con l’entrata in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915, Bagolino è ancora una volta investito del suo ruolo di retrovia. Fin dall’inizio del secolo il confine era stato munito con la costruzione dei forti di Valledrane, di Cima Ora (che puntava i suoi cannoni proprio sull’abitato di Bagolino, nel caso che fosse occupato dagli austriaci) e della Rocca d’Anfo. Poiché il confine passava sulle montagne, era necessario rafforzare anche quella linea, con la costruzione di strade, fortini di alta quota dai passi del Termine, di Serosine, del Bruffione, di Brealone, delle Cornelle, per arrivare a Tonolo. Vengono costruite trincee a Sant’Antonio, che segna una seconda linea di difesa, e non può consolare che tanti cantieri offrano lavoro e salario a chi resta.

Gli austriaci si schierano al forte d’Ampola, nel caso che gli italiani volessero seguire le tracce di Garibaldi nella campagna del 1866. È dura per le famiglie bagosse veder partire i maschi in età di arruolamento, inquadrati tra gli alpini, ma anche in fanteria e artiglieria. La coscrizione obbligatoria, d’altra parte, ha già costretto parecchi giovani a partire per le guerre coloniali in Africa. È dura essere coinvolti nelle operazioni belliche, perché Bagolino non viene risparmiata da tutti i guai che comporta la presenza di soldati e la vicinanza a un fronte delicato, benché secondario.

Fin dal 28 marzo 1915 Bagolino vede arrivare 1500 soldati, ma è il 24 maggio che un’intera divisone varca il ponte sul Caffaro e occupa Condino mentre gli austriaci si ritirano nella posizione più sicura dei forti di Lardaro. Il fronte è fermo, salvo poche azioni, ma la popolazione della valle del Caffaro subisce tutti i danni e i dolori della guerra: i maschi in età di combattere sono richiamati e i soldati schierati lungo i confini soffrono il gelo e le valanghe di due inverni particolarmente rigidi e nevosi. Scoppia nel febbraio 1917 un’epidemia di tifo che non risparmia né i combattenti né le retrovie e mette a dura prova l’ospedale di Bagolino. Tra i tanti disastri, quello del 13 giugno 1917 vede esplodere il deposito di munizioni della Rocca d’Anfo; quello del 12 dicembre 1917 sul monte Bruffione uccide come in battaglia: con quattro metri di neve e un forte vento caldo, una valanga precipita a valle.

Nel giugno 1918 i cannoni sparano vicino a Ponte Caffaro, senza fare vittime, ma con l’autunno gli austriaci lasciano i forti di Lardaro e la strada è aperta verso Trento. Con la pace, Bagolino e Ponte Caffaro contano 76 caduti e sette decorati di medaglia (4 di bronzo, 2 d’argento, una croce al valore). Contano anche le vittime dell’epidemia di spagnola.

I primi inquieti anni di pace non portano benefici alla valle del Caffaro dove l’emigrazione, una via d’uscita dalla fame, si dirige in particolare verso la Francia, disperatamente bisognosa di braccia dopo le perdite umane della guerra. Dal 1922 la dittatura fascista non si cura dei bisogni di queste popolazioni di montagna e dopo la crisi economica mondiale del 1929, quando la povertà e il bisogno si fanno sentire più crudamente, il governo fascista vara leggi che proibiscono sia l’emigrazione verso l’estero sia quella verso le città, dove pure operai, muratori, falegnami, manovali – tutti mestieri ben noti in montagna – sono richiesti.

Un’altra guerra, un’altra occupazione straniera

Il 10 giugno 1940 l’Italia entra nella seconda guerra mondiale e per i giovani in età di combattere si ripete il calvario del 1915, il richiamo alle armi dapprima sul fronte greco e poi anche in Russia. Questa volta è peggio anche per la popolazione civile, dall’8 settembre 1943 oppressa dall’occupazione tedesca, appoggiata a quella dei fascisti della Repubblica di Salò.

Si formano le prime brigate partigiane. «I contadini delle zone montane, scrive Roberto Battaglia nella sua Storia della Resistenza italiana, cioè delle zone sulle quali aveva particolarmente pesato nel corso del ventennio il malgoverno fascista e che erano state soggette a un continuo impoverimento e spopolamento, avevano fin dal primo momento accolto con simpatia i ribelli; come avevano accolto, con un semplice e profondo senso d’umana pietà, gli sbandati dell’8 settembre ’43 senza far distinzioni tra divise e nazioni». La popolazione di Bagolino non fa eccezione. Nasce qui la brigata Montesuello, formazione di Giustizia e libertà, collegata in valle Camonica con la brigata Tito Speri (patriota bresciano, giustiziato dagli austriaci nel 1853) delle Fiamme verdi ispirate e sostenute dalla Democrazia cristiana. Tutte e due, come suggerisce il nome che si sono date, si ispirano all’ideale risorgimentale della libertà della patria dall’oppressione straniera. Nella primavera del 1944 sono tutte e due riconosciute dal Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, e rispondono agli ordini del comando centrale della Resistenza. La brigata Montesuello, che dipende militarmente dalle Fiamme verdi Tito Speri, ha le sue radici a Bagolino, e opera nonostante la presenza in paese di un presidio tedesco. Nasconde e aiuta i prigionieri alleati a trovare una via di fuga, ottiene lanci paracadutati di armi e altro, tiene una rigorosa contabilità delle requisizioni, controlla i movimenti delle truppe nemiche e riferisce al comando milanese. È fondata per iniziativa di un gruppo di famiglie, i fratelli Pelizzari Retec, i fratelli Zanetti Carenet, comprese le sorelle Graziosa Pelizzari, Laura Zanetti e Matilde Zanetti, moglie di Mario Boneschi, che era il commissario politico e collegamento con il CLNAI, e Mario Bordiga (nome di battaglia Pippo). A loro si uniscono altri, tra le quali le due giovanissime staffette Vitalina Mora e Pasquina Bordiga.

La banda Dante (il comandante è Dante Scalvini) opera spontaneamente, non è riconosciuta dal CLNAI, non ha riferimenti politici, ma incontra un destino tragico il 6 ottobre 1944, grazie a una delazione. Alle 5 del mattino otto di loro si trovano in una cascina in valle Dorizzo quando i tedeschi li attaccano, uno è ucciso subito e gli altri, tra i quali un disertore tedesco, vengono torturati, legati uno all’altro e viene dato fuoco alla cascina.

Patrioti, e a modo loro combattenti, erano anche i 98 militari bagossi che, dopo l’8 settembre 1943, presi prigionieri dai tedeschi, rifiutavano di combattere a fianco dei nazifascisti e preferivano la prigionia al tradimento. La maggior parte è riuscita a ricongiungersi alla famiglia dopo interminabili peripezie, ma dodici di loro non sono tornati. link al libro

Dal triste dopoguerra al miracolo economico

I primi anni del dopoguerra sono difficili. Si torna a emigrare, un’esperienza dolorosa che a Bagolino è nota da generazioni. Al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 Bagolino si pronuncia a favore della monarchia con 1446 voti, contro 990 per la repubblica. È un gesto a favore della stabilità e della continuità, comprensibile in una comunità che non conosce un buon governo di tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. La popolazione continua a fidarsi più dei sacerdoti e della Chiesa, sempre presente alle necessità, che non dell’autorità civile. Questa è vista più che altro come quella che impone tasse e manda in guerra con la coscrizione obbligatoria. Alle elezioni parlamentari del 18 aprile 1948 la Democrazia cristiana supera il 75% dei consensi, tutti gli altri partiti sono irrilevanti. Si fonda così un’egemonia che dura fino al 1992 con il 41%.

Nella seconda metà del XX secolo Bagolino è investita da una lenta ma sicura ondata di modernità, in linea con il miracolo economico nazionale: si riprendono i lavori per le centrali idroelettriche, si completa l’elettrificazione, piccole fabbriche si installano nella valle. In casa entrano il bagno, il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, il telefono. In garage c’è una o più automobili. La povertà secolare, quella che comporta fame, malattie e morte, si allontana nel tempo. L’emigrazione verso l’estero si ferma, i movimenti sono piuttosto verso le città, soprattutto la vicina Brescia, spesso per tornare al borgo nell’età della pensione. Arriva la scuola media obbligatoria e l’accesso agli studi superiori non è un sogno per i giovani, che possono aspirare a una vita migliore, in armonia con le proprie aspirazioni. Ponte Caffaro non è un piccolo nucleo di poche famiglie, ma una comunità in crescita. Sono tutti passi di civiltà che conducono Bagolino alla pari con il resto d’Italia, nel bene e nel meno bene.