La parrocchiale dall’alto veglia e protegge il borgo

SELEZIONA

LA PAROCCHIALE – SAN GIORGIO

La parrocchia di San Giorgio svetta sopra il paese tra i due nuclei abitati di Ösnà, il più antico, e Cavrìl (“vicinia” e “caprili”). È stata costruita tra il 1624 e il 1632 su una chiesa preesistente, grazie al progetto del bresciano Giovanni Battista Lantana. La mole maestosa e il poderoso campanile in pietra, eretto nel 1681, testimoniano sia dell’impegno di Bagolino nel rilancio della devozione durante la Controriforma, sia della formidabile ricchezza del borgo in età moderna. Nell’assemblea della comunità tenuta il 31 marzo 1624, una minoranza si pronunciava contraria a erigere un costoso luogo di culto, terzo per dimensioni nella provincia di Brescia. Meglio impegnarsi, dicevano, per alleviare la povertà. I lavori, avviati poco dopo, sono rallentati durante la peste del 1630, e ripresi per presentare l’edificio completo nel 1636.

Semplice e massiccia all’esterno, San Giorgio è sontuosa e scintillante nell’interno, arricchito di tesori d’arte nel corso dei secoli. La navata unica si ispira ai criteri del Concilio di Trento: a tutti sia visibile il pulpito, in un abbraccio collettivo dei fedeli.

La volta, affrescata da Tommaso Sandrino, con le sue colonne offre una prodigiosa illusione ottica; l’altare maggiore barocco, opera di Gaetano Turbini sul finire del XVIII secolo, è in marmo verde e bronzo dorato;

La seconda cappella a sinistra ospita la tela “Santissima Trinità e San Vigilio e santi” attribuita a Tintoretto, ma probabilmente iniziata da lui e completata dall’allievo Marco Pellegrino; nella terza cappella a destra la “Sacra famiglia e santi” è opera di Pietro Rosa, allievo di Tiziano.

La terza cappella a sinistra è dedicata alla Madonna di San Luca (in copia, l’originale è esposto soltanto nelle feste che si celebrano ogni cinque anni), dipinto che la leggenda attribuisce all’evangelista Luca e la tradizione indica come opera cretese che, per la via di Venezia, è arrivato a Bagolino in tempi ignoti. La raffinata soasa si deve all’intagliatore bresciano Giacomo Faustini.

L’organo dei comaschi fratelli Serassi sostituisce dal 1841 quello degli Antegnati, bruciato nell’incendio del 1779. La sacrestia custodisce altre opere d’arte che raccontano la storia del paese.

Il portico si affaccia sull’abitato, con una ampia vista circolare sui tetti delle case, e sui monti Pizza, Maniva, Sepiole e Vaia. Si tramanda che lì sotto siano stati sepolte le vittime del tragico incendio del 1779.

link:

SAN ROCCO

Nel luogo di quello che si ritiene il trivio dei tempi antichi, dove si incrociano le strade della valle Sabbia, valle Camonica e valle Trompia, sorgeva probabilmente un tempio pagano. A metà del secolo XV viene costruita la chiesa dedicata a San Rocco, su un tempio preesistente dedicato ai santi Sebastiano e Fabiano. È un ringraziamento al santo della peste, dopo che il morbo aveva flagellato Bagolino nel 1478. Quell’edificio dal tetto a capanna è stato poi ingrandito ampliando la navata tra il 1557 e il 1581, di nuovo a seguito dell’epidemia del 1577. Nel 1565 è aggiunto il campanile, mentre il portico antistante è ottocentesco.

All’interno commoventi e scenografici, si vedono gli affreschi di Giovan Pietro Da Cemmo, che tra il 1483 e il 1486 ha operato insieme al padre Pasotto e al figlio Giovan Pietro. Il ciclo si dispiega su due piani, nell’arco e nella volta: sul fondo campeggia la crocifissione, drammatica sul fondo scuro e purtroppo notevolmente danneggiata.

È preceduta da una quinta che espone l’architettura della chiesa quattrocentesca con volta a capanna: a sinistra è raffigurato l’angelo e a destra Maria che riceve l’annuncio.

L’angelo, con il suo abito bianco a panneggi e il gesto della mano destra, richiama per somiglianza quello realizzato da Vincenzo Foppa per la cappella Portinari in Sant’Eustorgio a Milano.

È una delle testimonianze della cultura pittorica che Pietro da Cemmo aveva maturato a contatto con l’arte contemporanea, sia quella veneta sia con quella bresciana più vicina alla natìa valle Camonica, ma anche con richiami all’arte toscana.

Nell’arcata si susseguono i dipinti delle dodici Sibille che profetizzarono l’avvento del Messia, delicatissime figure femminili, ognuna delle quali, preziosamente abbigliata, mostra il proprio oracolo. I quattro evangelisti con i rispettivi simboli sono visibili nella volta.

San Rocco ha subito devastanti interventi nei due secoli passati, che hanno compreso una copertura degli affreschi, riportati alla vista nel 1956 e successivamente messi in sicurezza insieme alla struttura della chiesa.

Il ciclo di Bagolino è una delle due opere che portano la firma dell’artista:”cemigena”, opera del Da Cemmo. Del pittore non restano che scarne notizie biografiche, ma parecchie opere che testimoniano come Bagolino, con gli affreschi di San Rocco, entri fin dal XV secolo nel circuito degli artisti attivi e apprezzati nell’Italia settentrionale, e come questi siano una preziosa testimonianza del passaggio dal gusto gotico a spunti di gusto rinascimentale.

La prima opera conosciuta di Giovan Pietro da Cemmo, il “pittore teologo” secondo la definizione di Ginevra Zanetti, risale al 1474: sono le Storie della Vergine nel coro dell’Annunciata di Borno, in ambiente agostiniano, Nel 1479 Da Cemmo dipinge alla pieve di Borno le Storie di Cristo e l’anno successivo è probabilmente a Padova. Tra il 1480 il 1485 all’Annunciata di Borno affresca la cappella del Santissimo Sacramento, dove gli sfondi che raffigurano antichità romane confermano i contatti con l’ambiente di Andrea Mantegna a Padova. Contemporanei agli affreschi di Bagolino sono quelli di Santa Maria in Sylvis a Pisogne.

Nel 1490 da Cemmo decora la libreria del convento agostiniano di San Barnaba a Brescia, dove il Magistero universale di Sant’Agostino evoca i modi di Vincenzo Foppa. Sarà di nuovo a Esine per la decorazione di Santa Maria Assunta, poi a Bienno tra il 1493 e il 1494 per affrescare l’Annunciata con una Danza macabra, quindi a Esine per dipingere la Crocifissione nella cappella di San Rocco nella chiesa della Trinità.

Una nuova esperienza si apre con il suo passaggio a Cremona, dove nel 1498 affresca la cappella del Santissimo Sacramento in Sant’Agostino e lì resta fino a quando, tra il 1504 e il 1507 realizza gli affreschi del convento agostiniano. Nel 1505 è a Berzo per dipingere la cappella dei santi Rocco, Fabiano e Sebastiano. Pietro Da Cemmo è anche un abile miniatore, come mostrano l’Antifonario in sette volumi, conservato a Cremona, e più tardi l’Ordo manualis. Non si conosce la data della morte, che è precedente al 1532.

SAN GIUSEPPE

La chiesa di San Giuseppe deve la sua nascita al crescere e prosperare dell’abitato di Ponte Caffaro a seguito della bonifica del pian d’Oneda tra l’ultimo scorcio dell’Ottocento e per l’intero Novecento. La prima pietra viene posata il 13 settembre 1875, per volontà concorde della comunità di Bagolino e Ponte Caffaro. Fino a quel momento i nuovi abitanti del pian d’Oneda partecipavano ai riti religiosi in luoghi di culto più lontani, a San Giacomo, ormai troppo angusta per ospitare tutti i fedeli, oppure nella parrocchia di Lodrone, al di là del confine, in territorio austriaco.

Alla posa della prima pietra, nonostante il lavoro volontario e il dono dei materiali da una buona parte della popolazione, seguono parecchie difficoltà e la chiesa viene benedetta quando è ancora incompiuta, nel 1877. Bagolino non è più il borgo prospero e dominante dell’epoca veneziana, ma con il concorso generoso di molti sostenitori, l’edificio è completato nel 1880 e successivamente adornato all’interno. Nel 1958 viene eretta a parrocchia.

Il terreno è una donazione della vedova Scalvini, concorrono i caffaresi e i bagossi con materiali come sabbia, calce, legname, muratori con la loro fatica. E quando non basta, soccorrono le offerte in denaro. Tra le opere visibili nella chiesa, una Madonna con il bambino e i Santi Marco, Filippo, Valentino e Jacopo, opera di Josephus Salviatus (Giuseppe Porta, lucchese, allievo di Francesco Salviati, 1520-1575) è stata lì trasportata da San Giacomo.

SAN GIACOMO

San Giacomo è più di una chiesa affacciata sul lago d’Idro: è tuttora un minuscolo borgo, un monastero, un ostello, uno scrigno di arte. A partire da questo nucleo di edifici in località Caselle è scaturito un profondo cambiamento del paesaggio e degli insediamenti umani tra la valle Sabbia e le valli Giudicarie.

Quello che ora è il pian d’Oneda percorso dal Caffaro e dal Chiese e appare alla vista come una piana agricola e industriale punteggiata di case e strade, era fino a tempi recenti una palude insalubre, flagellata dalle piene periodiche dei due fiumi e dalle contese armate tra gli abitanti di Bagolino e i conti di Lodrone.

Nel corso del secolo XII i comuni circostanti chiedono ai monaci benedettini di San Pietro in monte a Serle di insediarsi lì, sia per costruire un ostello per i pellegrini (San Giacomo maggiore è il loro patrono) e per i mercanti, sia per bonificare la palude.

Caselle è il nome della fattoria eretta dai frati, insieme alle abitazioni dei pochi contadini che lavoravano alla bonifica, piantando ontani, alberi idrovori (da onès, nome dialettale delle piante, deriva la denominazione del pian d’Oneda). La posizione strategica sulla Strada reale verso la Germania rende essenziale l’opera di bonifica e il mantenimento della chiesa e dell’ostello.

Una potente alluvione del Caffaro il 23 ottobre 1823, in una fase di grama povertà per l’intera valle Sabbia, fa quasi perdere le speranze di portare a termine la bonifica, che però sarà completata nel 1863, dopo l’abbassamento dell’alveo del lago a valle, con la suddivisione del terreno in lotti quadrangolari e la distribuzione a 241 famiglie povere di Bagolino. L’abitato di Ponte Caffaro cresce costantemente nei decenni successivi e San Giacomo sopravvive come un prezioso borgo a sé stante.

SAN LORENZO

A fianco della parrocchia di San Giorgio sorge quella che era anticamente la cappella del cimitero (prima della costruzione di quello fuori dall’abitato, in obbedienza all’editto napoleonico di Saint Cloud del 12 giugno 1804). Ha assunto l’aspetto attuale dopo molte vicissitudini, che hanno lasciato sopravvivere soltanto l’abside originale. Rifatta e ampliata intorno al 1730, come si vede dallo stile della facciata, è stata poi più volte distrutta, nell’incendio del 1779 e dopo un altro incendio nel 1915. Le forme attuali sono frutto dei lavori di ristrutturazione del 1924.

Oltre all’abside, che ospita, chiusa in una preziosa soasa, la raffigurazione della Madonna con i santi Giuseppe e Lorenzo, della costruzione originaria sono sopravvissute due finestre di forme gotiche. Nel primo altare a destra è dipinto il martirio di Santa Lucia, nella porta chiusa a sinistra è collocata la lunetta che rappresenta la famiglia Adamino, proveniente dalla chiesa della Madonna della neve.

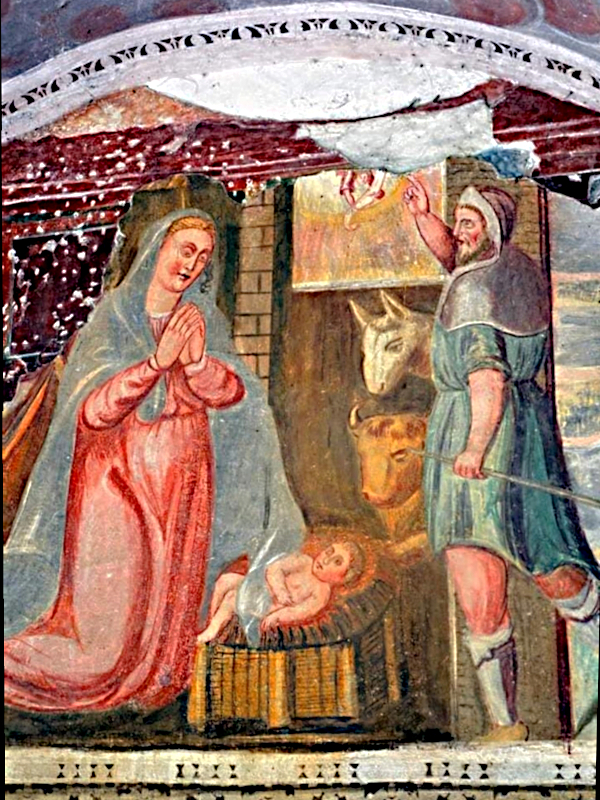

La Natività, posta nel secondo altare a sinistra, è opera del pittore seicentesco bagosso Antonio Moreschi e replica il dipinto di Giovanni Girolamo Savoldo conservato nella pinacoteca di Brescia. L’artista ha raffigurato sé stesso nelle vesti di un pastore che da un’apertura della capanna contempla il bambino Gesù. La pala di Santa Teresa, opera del pittore e scultore veronese Antonio Cavaggioni, è un dono alla chiesa delle donne di Bagolino.

SANT’ANTONIO e SAN FILIPPO NERI

All’angolo sud est della parrocchia di San Giorgio, sotto la sacrestia, una porta in legno sotto un piccolo portico quadrangolare introduce alla cappella seicentesca dedicata a Sant’Antonio e San Filippo Neri. L’interno, a una sola navata, è sovrastato da una volta a botte e riceve la luce da due finestre che si aprono a valle; è interamente ricoperto di affreschi settecenteschi, che raccontano la vita di Sant’Antonio da Padova, opera del comasco Giovan Giacomo Feraboschi con la data del 1710.

San Filippo Neri è raffigurato in gloria tra gli angeli nella volta ed è replicato nella parete d’ingresso mentre opera la resurrezione di Paolo de’ Massimi. Sopra l’altare, il fondo è impreziosito da una poderosa cornice in oro, dentro la quale campeggia un dipinto, siglato ARB, che raffigura la Madonna insieme ai santi Antonio e Filippo inginocchiati, mentre sullo sfondo si vede il forno fusorio in fiamme; il particolare fa supporre che l’opera sia posteriore all’incendio del 1779.

CHIESA DEGLI ADAMINO o MADONNA DELLA NEVE

La chiesetta dedicata alla Madonna della neve, nota anche come degli Adamino, famiglia proprietaria del terreno sul quale sorge, si affaccia a poca distanza da San Rocco, sulla strada verso il cimitero. È stata costruita da Gianfranco Dagani nel 1614, lo stesso anno dei nuovi Statuti della comunità di Bagolino, che ne ha pagato le spese.

Più tardi, tra il 1670 e il 1680, il complesso si è arricchito della sacrestia, della cantoria e dell’esile campanile.

La facciata in rosa arancio è abbellita da una bifora nel timpano, e da tre nicchie dai dipinti piuttosto sbiaditi; ai due fianchi della porta, due finestre consentono ai devoti di pregare in ginocchio, appoggiati sui sostegni in granito.

L’interno a una navata accoglie al passaggio tra due colonne in marmo bianco, e in marmo bianco sono anche gli scalini davanti all’altare.

Tra le opere d’arte che conteneva, la pala d’altare attribuita a Palma il giovane è stata asportata nel 1972 per conservarla in sicurezza.

Dietro a questa è emerso un affresco più antico raffigurante la Madonna con bambino e San Giovanni Battista.

Due dipinti cinquecenteschi, parte di un polittico smembrato sono ospitati ora nella cappella del Vescovado di Brescia.

Il ritratto degli Adamino si trova in una lunetta nella chiesa di San Lorenzo, accanto alla parrocchia di San Giorgio.

SAN GERVASIO E PROTASIO

Su uno sperone di roccia del monte Pizza, che spicca sul versante occidentale della valle del Caffaro, è aggrappata la piccola chiesa dedicata ai santi Gervasio e Protasio, esistente già nel 1598 e successivamente ampliata.

Si tratta di un eremo dotato di una sorgente, con compiti devozionali ma anche pratici: il romito era incaricato di avvistare gli incendi e suonare la campana a martello. Per questo servizio alla comunità, gli erano concessi un’abitazione, una capra, un orto, la questua del sabato.

La cisterna è oggetto di un credo meno sacro ma non meno suggestivo: da lì, diceva la credenza popolare, nascono i bambini.

Sono tre i corpi di fabbrica: oltre alla chiesa, che all’interno è arricchita di affreschi del 1653. l’ostello per i pellegrini, la casa del romito. Dalla piccola spianata si apre la vista panoramica su Bagolino, con la parrocchia di San Giorgio a segnare il confine tra gli abitati di Ösnà e Cavril.

Il culto dei santi fratelli, Gervasio e Protasio, martiri milanesi del III secolo, è dovuto a Sant’Ambrogio. La tradizione narra che il vescovo di Milano ne aveva ritrovato i corpi nella necropoli accanto alla chiesa ora dedicata al vescovo di Milano e oggetto di scavi recenti, che ne hanno rivelato la straordinaria ampiezza. Le spoglie dei due santi sono conservate nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

La devozione ai gemelli, rinnovata in chiave cristiana da Ambrogio, è antichissima e diffusa nei continenti: si ritrova nei culti e nell’iconografia indiana, baltica, germanica e in quella greca e romana con i Dioscuri, Castore e Polluce. La leggenda cristiana li indica come figli di Valeria e Vitale, santi martiri, vittime come i figli in un periodo che è fissato tra gli imperatori Decio e Diocleziano.